لا أتصور أن تخلو ذاكرة أيا منا من قصة فضيحة عالجتها حكوماتنا بكذبة استخفاف واستهانة

صلعة

لربما أحد أسوأ الأساليب التي يمكن أن يمارسها أي نظام سياسي أو إدارة حكومية هو الاستخفاف بعقل الشارع والاستهانة بفهمه. يثير هذا الاستخفاف، المنطوي على عدم احترام لعقلية إنسان الشارع العادي وفهمه، ليس فقط الغضب العام ـ الغضب مقدور عليه، والفوران يمكن كتمه حتى ولو بتركه لفعل الزمن ـ إنما يثير هذا الاستخفاف بالشارع العام ومعاملته بسذاجة وطفولية ما هو أكبر وأخطر من الغضب؛ هو يثير السخرية، والسخرية مداها طويل، ألفاظها وأقوالها تلتصق بالذاكرة، يرددها الناس لتصبح جزءا من ذاكرتهم الجمعية، لتتحول إلى تعبير ثقافي داخلي خاص يوحدهم في وجه أنظمتهم.

السخرية، على غير ما هو عليه الغضب، طويلة النَفَس، وممطوطة المدى، ويتناقلها الأجيال تاريخا ضاحكا، ويتوارثها الأبناء عن الآباء والأمهات أحمالا ثقيلة وغضبات دفينة وغبائن ومظالم؛ كلها مغلفة بالنكات والضحكات، وكلها جاهزة للانفجار في أي لحظة.

ويخلق الاستخفاف بالشعوب وبعقلياتها وبوعيها حالة محتقنة من عدم الثقة بين الناس وأنظمتها، حتى ليعودوا يكذبوا صدق هذه الأنظمة إن تحقق، ويتشككوا في معقولها قبل لا معقولها. الاستخفاف والاستهانة بالعقل الجمعي للناس مريح للأنظمة في لحظته، إلا أن آثاره عليها حارقة الأثر بعيدة المدى.

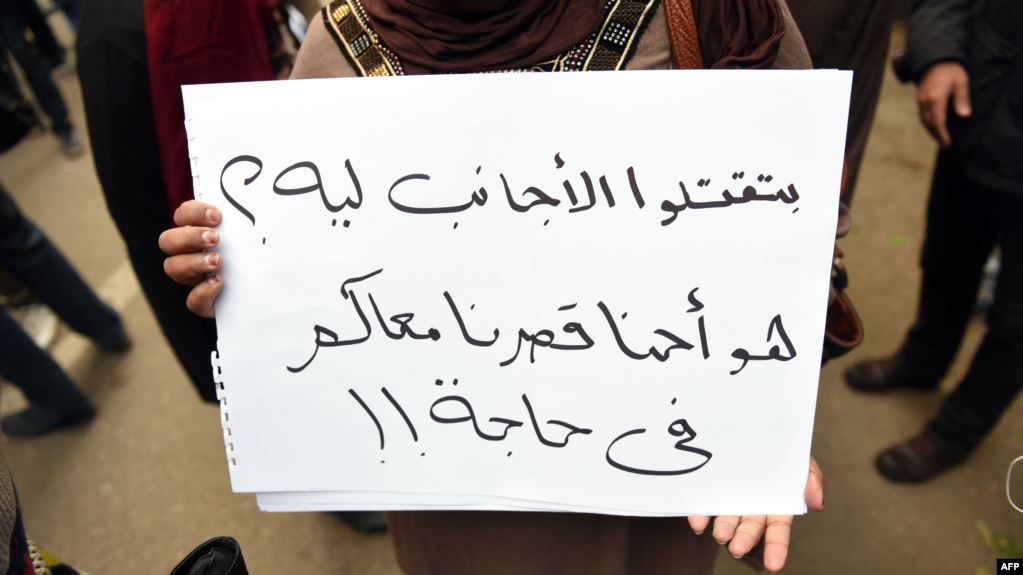

لا أتصور أن تخلو ذاكرة أيا منا، سكان الشرق الأوسط المسكين، من قصة فضيحة عالجتها حكوماتنا بكذبة استخفاف واستهانة: قضايا فساد كبرى غطتها تبريرات سخيفة؛ أحكام إعدام جمعية بررتها ادعاءات واهية؛ تصفيات سياسية تنقلب إلى “حوادث”؛ أموال سياسية تتحول إلى “ظروف”؛ سرقات مليونية تسمى “صفقات وعقود”.

المشكلة أننا نعرف، والساسة يعرفون أننا نعرف، ونحن نعرف أنهم يعرفون بمعرفتنا! كل معرفة تجر إهانة، وكل تجاهل يجر استخفافا، وكل معرفة بمعرفة تجر تحقيرا ليس فقط للفرد ولكن للمجموع؛ المجموع العربي الذي بات من عدم الأهمية بمكان حتى أن حكوماته وأنظمته ما عادت تبذل أي جهد يذكر في حبك القصص أو ضبط التبريرات أو إحكام الشواهد والأدلة المفبركة؛ ما عاد يهم إذا كانت القصص معقولة أو غير معقولة؛ قابلة للتصديق أو غير قابلة للتصديق! هذا هو الموجود.

نتساءل كثيرا عن الكيفية التي وصل بها دونالد ترامب للبيت الأبيض. لا تتجلى أكبر مشكلات ترامب في ما تصنعه سياساته من تحولات حادة حول العالم، فالسياسة الأميركية في الواقع نادرا ما تتغير بانحراف كبير، من حيث كونها سياسة مؤسسية لا فردية، إنما تتمحور أكبر مشكلاته حول الغياب التام للدبلوماسية السياسية المعتادة وللتنميق المتعارف عليه في خطابات رؤساء الدول، وهو ما يثير الدهشة دوما؛ كيف وصل إلى كرسي أقوى إنسان في العالم أقلهم دبلوماسية وحصافة سياسية؟

لربما، سبب الوصول هو هذا الغياب المنعش للحصافة السياسية تحديدا، لربما سبب الثقة المعطاة لهذا الرجل هو صراحته التامة في التعبير عما تكنه نفسه، وهي الصراحة التي أشعرت الشعب الأميركي، لربما للمرة الأولى، أنه ما عاد يتعرض للخديعة الدبلوماسية ولا للتغييب التنميقي السياسي.

لأول مرة يتحدث سياسي في وجوههم دون أن يختبئ خلف مستشار إعلامي. يتحدث كأنه إنسان عادي؛ يخطئ أكثر مما يصيب؛ ويتلعثم أكثر مما ينطلق في الحديث المنمق مصفوف الكلمات. لأول مرة يرى الشعب الأميركي الوجه الحقيقي لأحد سياسييه على وسائل التواصل الاجتماعي دون تزييف أو تلميع، على الرغم من فداحة الكثير مما يطلعون عليه، وعلى الرغم من غرابة ولا معقولية وصدامية وتحيّز وطبقية الخطاب الرئاسي، إلا أن الناس تجاوبت، لأنها ببساطة صدقت. ولأنها لأول مرة تتعامل مع رئيس تعتقد، ولو مجرد اعتقاد، أنه يضع اعتبارا لعقلها الجمعي فلا يستخف به بأكاذيب منمقة، ولا يستهزئ بفهمه بخطاب منشى مزوق الحواشي.

أحبت أميركا هذا الصدق الخشن رغم أن تنميقاتها السياسية السابقة كانت غالبا متقنة الصنع. اختارت الصدق المبتذل على الكذب المهذب الجميل؛ فكيف بنا نحن وأكاذيبنا هزيلة ركيكة الزوايا قبيحة المنظر والمخبر كأنها تجميع مصنع صيني قديم؟

نحن، والله من أشد شعوب العالم قناعة سياسية؛ سقف توقعاتنا منخفض؛ طلباتنا متواضعة وآمالنا رقيقة التكوين. أن يستخف بنا ويستهزئ بفهمنا فهذا متوقع، بل هو من أساسيات العمل السياسي في عالمنا العربي، إنما الأمل هو أن يوضع المزيد من الجهد في صناعة هذا الاستخفاف والاستهزاء؛ يا حبذا لو أحبكت القصص وأُتقنت التبريرات وأُرفقت التصريحات ببعض الأدلة المفبركة وبجميل الصياغة ومعقول “التوابل” حتى تكون أهون بلعا. هذا خيار. هناك خيار المصارحة “المصلعة” الذي يتبناه الرئيس الأميركي الحالي، وهو خيار لا يتسق وعاداتنا وتقاليدنا العربية “التسترية”، أولا؛ ولن يصمد ومقدار وخطورة ما يدور في كواليسنا، ثانيا؛ ولن تتحمله شعوبنا المعتادة على “المكياج الثقيل” ثالثا.

لربما الأسلم أن نبقى على ما اعتدنا عليه، وبشيء من الاهتمام والإخلاص، سيتحسن مستوى التنميق وستنضبط تفاصيل التسويق، فترتفع نسبة التظاهر بالاقتناع وينخفض الشعور الجمعي بالإهانة الذي يغلفنا جميعا.

يبقى خيار ثالث أخير، أن يتم إصلاح الأنظمة السياسية، ليتعدل أداؤها بما يوعز برفع نسبة شفافيتها فيؤدي إلى خفض نسبة الشعور العام بالإهانة، لينتج كل ذلك حياة أفضل. لا معجزة كبيرة على الخالق.